Liputanfokus.com Jakarta - Hukum pencemaran nama baik dirancang untuk melindungi individu dari pernyataan palsu yang merusak reputasi dan kehormatan seseorang. Meskipun niat di balik hukum ini tampak mulia, yakni melindungi orang dari fitnah dan informasi bohong (hoaks), namun konsep pencemaran nama baik penuh dengan kelemahan logis, inkonsistensi dalam praktek, bahkan berimplikasi pada logika berpikir yang sesat (logical fallacy).

Di era di mana kebebasan berekspresi merupakan landasan utama masyarakat demokratis, gagasan pencemaran nama baik menimbulkan pertanyaan krusial tentang kebenaran, subjektivitas, dan batasan ucapan. Kebenaran adalah kualitas kesesuaian dengan fakta atau realitas, yang mewakili kejujuran, ketepatan, dan informasi yang asli serta dapat diverifikasi. Kebenaran melampaui dan harus menjadi acuan logika di atas subyektivitas dan setiap ucapan, termasuk tulisan serta bentuk ekpresi lainnya.

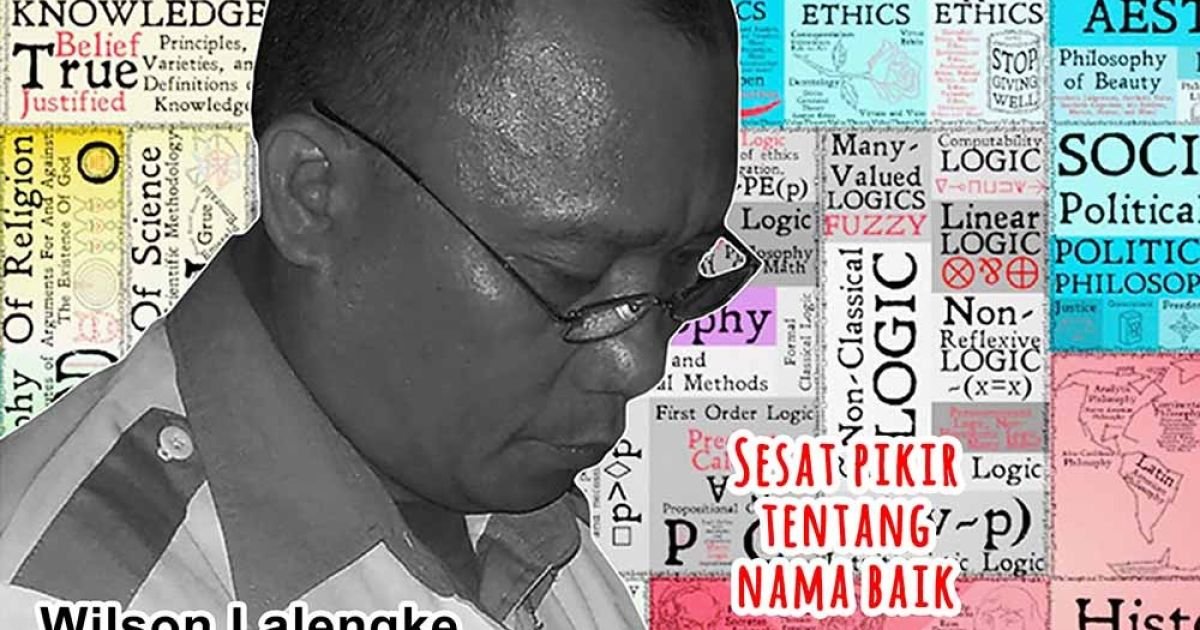

Dalam konteks aktual, fenomena tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo terhadap para pengkritiknya merupakan contoh kongkrit yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan: apakah konsep hukum pencemaran nama baik masih relevan diterapkan di negara Indonesia yang menjunjung tinggi kehidupan demokrasi? Ataukah Indonesia lebih cocok menerapkan sistim otoritarianisme yang menihilkan kritik dari rakyatnya?

Inti dari pencemaran nama baik terletak pada gagasan bahwa reputasi seseorang adalah bentuk properti atau harta-benda yang dapat dirusak oleh kata-kata. Padahal, reputasi hakekatnya bersifat subjektif. Reputasi tidak ada pada individu, tetapi di benak alias persepsi orang lain.

Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimanakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas cara pihak lain mempersepsikan suatu pernyataan atau kata-kata? Faktanya, persepsi setiap orang terhadap sebuah ucapan dan atau tulisan dan atau ekspresi berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin penilaian umum atau common sense dapat menyimpulkan sebuah persepsi, tetapi common sense tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan sebuah kebenaran.

Tuduhan penggunaan ijazah palsu, misalnya, ditanggapi berbeda oleh mantan Presidedn Joko Widodo dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Asrul Sani. Yang satu memenjarakan penuduh karena dianggap mencemarkan nama baik, sementara yang satunya menganggap hal itu sebagai sebuah pertanyaan yang menuntut kebenaran dan wajib dijawab dengan bukti faktual.

Berbeda dengan kerugian fisik, yang dapat diukur dan diverifikasi, kerugian reputasi bersifat kabur. Apa yang menyinggung bagi seseorang mungkin diabaikan oleh orang lain. Hukum yang berupaya mengukur kerugian yang tidak dapat diukur ini, seringkali bergantung pada penilaian spekulatif tentang tekanan emosional atau status sosial. Subjektivitas tersebut membuka pintu lebar-lebar bagi penilaian sewenang-wenang dan putusan hukum yang tidak konsisten, bahkan sesat.

Di banyak yurisdiksi, kebenaran dianggap sebagai pembelaan mutlak terhadap aduan pencemaran nama baik. Jika suatu pernyataan alias tuduhan adalah benar, akurat dan faktual, maka pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik, terlepas dari seberapa merugikannya. Konsep ini menimbulkan konsekwensi logis sebaliknya: hukum harus melindungi orang dari kerusakan reputasi terhadap pernyataan (tuduhan) yang salah.

Hal ini menimbulkan dilema etis. Bagaimana dengan pernyataan atau tuduhan yang secara teknis benar tetapi disajikan dalam konteks yang menyesatkan atau jahat? Sifat biner (bermata dua) dari kebenaran sebagai pembelaan dalam hukum selalu gagal memperhitungkan kompleksitas komunikasi, di mana nada, implikasi, dan pengungkapan dengan cara tertentu, dapat menimbulkan kerugian yang sama dengan pernyataan yang tidak benar atau bohong.